Монорезистентность — устойчивость к одному из противотуберкулёзных препаратов, чувствительность к другим препаратам сохранена. При применении комплексной терапии монорезистентность выявляют довольно редко и, как правило, к стрептомицину.

Полирезистентность — устойчивость к двум и более препаратам.

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ)

Устойчивость к изониазиду и рифампицину одновременно (независимо от наличия устойчивости к другим препаратам). Она сопровождается, как правило, устойчивостью к стрептомицину и др. В настоящее время МЛУ возбудителей туберкулёза, стала эпидемиологически опасным явлением.

На сегодняшний день основой лечения туберкулёза является поликомпонентная противотуберкулёзная химиотерапия

Трёхкомпонентная схема лечения

На заре противотуберкулёзной химиотерапии была выработана и предложена трёхкомпонентная схема терапии первой линии:

- стрептомицин

- изониазид

- пара-аминосалициловая кислота (ПАСК).

Эта схема стала классической и была основной во фтизиатрии долгие десятилетия и позволила спасти жизни огромному числу больных туберкулёзом, но на сегодняшний день исчерпала себя в виду высокой токсичности ПАСК, и невозможности длительного применения стрептомицина.

Четырёхкомпонентная схема лечения

Одновременно в связи с повышением устойчивости выделяемых от больных штаммов микобактерий возникла необходимость усиления режимов противотуберкулёзной химиотерапии. В результате была выработана четырёхкомпонентная схема химиотерапии первой линии (DOTS — стратегия, используется при инфицировании достаточно чувствительными штаммами):

- рифампицин или рифабутин

- стрептомицин или канамицин

- изониазид или фтивазид

- пиразинамид или этионамид

Пятикомпонентная схема лечения

Во многих центрах, специализирующихся на лечении туберкулёза, сегодня применяют ещё более мощную пятикомпонентную схему, добавляя к упомянутой выше четырёхкомпонентной схеме производное фторхинолона, например, ципрофлоксацин.

Если, несмотря на 4—5-компонентный режим химиотерапии, микобактерии всё же развивают устойчивость к одному или нескольким применяемым химиопрепаратам, то применяют химиопрепараты второй линии: циклосерин, капреомицин и другие, относящиеся ко второму(резервному) ряду вследствие своей токсичности для человеческого организма.

Большое внимание при лечении туберкулёза,кроме химиотерапии, уделяется интенсивному, качественному и разнообразному питанию больных , набору массы тела при пониженной массе, коррекции гиповитаминозов, анемии, лейкопении (стимуляции эритро- и лейкопоэза). Больные туберкулёзом, страдающие алкоголизмом или наркотической зависимостью, должны пройти детоксикацию до начала противотуберкулёзной химиотерапии.

Больным туберкулёзом, получающим иммуносупрессивные препараты по каким-либо показаниям, стремятся снизить их дозы или совсем отменить их, уменьшив степень иммуносупрессии, если это позволяет клиническая ситуация по заболеванию, потребовавшему иммуносупрессивной терапии. Больным ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом показана специфическая анти-ВИЧ терапия параллельно с противотуберкулёзной, а также противопоказано применение рифампицина.

Глюкокортикоиды в лечении туберкулёза применяют очень ограниченно в связи с их сильным иммуносупрессивным действием. Основными показаниями к назначению глюкокортикоидов являются сильное, острое воспаление, выраженная интоксикация и др. При этом глюкокортикоиды назначают на достаточно короткий срок, в минимальных дозах и только на фоне мощной (5-компонентной) химиотерапии.

Очень важную роль в лечении туберкулёза играет также санаторно-курортное лечение . Давно известно, что микобактерии туберкулёза не любят хорошей оксигенации и предпочитают селиться в сравнительно плохо оксигенируемых верхушечных сегментах долей лёгких. Улучшение оксигенации (насыщение кислородом) лёгких, наблюдаемое при интенсификации дыхания в разрежённом воздухе горных курортов, способствует торможению роста и размножения микобактерий. С той же целью (создания состояния гипероксигенации в местах скопления микобактерий) иногда применяют гипербарическую оксигенацию и др.

Сохраняют своё значение и хирургические методы лечения туберкулёза: в запущенных случаях может оказаться полезным наложение искусственного пневмоторакса, удаление поражённого лёгкого или его доли, дренирование каверны, эмпиемы плевры и др. Однако безусловным и важнейшим действенным средством является химиотерапия — терапия противотуберкулёзными препаратами, гарантирующими бактериостатический, бактериолитический эффекты, без которых невозможно достижение излечения от туберкулёза.

Известно, что у новорожденных и у детей раннего возраста туберкулез протекает менее благоприятно, чем у старших детей. Критическим является также подростковый возраст, когда сравнительно часто образуются инфильтративные изменения в легких, происходит гематогенная диссеминация инфекции, поражаются серозные оболочки. Вспышки и рецидивы процесса и его своеобразное течение по типу так называемого старческого туберкулеза нередко наблюдаются у пожилых людей.

Такие особенности развития болезни в различные возрастные периоды обусловлены апатомо-физиологическими и иммунобиологическими свойствами организма. У маленьких детей, например, еще недостаточно развиты иннервационные приборы и элементы ретикуло-гистиоцитарной системы, а легочная ткань отличается рыхлостью строения. У подростков происходит значительная перестройка эндокринного аппарата и отмечается наклонность к невротическим реакциям. Эти сдвиги особенно отрицательно сказываются при физическом и нервно-психическом напряжении в неблагоприятных условиях жизни, при массивной суперинфекции.

У пожилых людей понижаются процессы возбуждения и торможения коры головного мозга, угасает функция половых желез, снижается интенсивность окислительных процессов и различных видов обмена веществ, усиливается образование коллагеновых и фибропластических структур во внутренних органах, происходят трансминерализация и вымывание солей кальция из петрификатов в легких и лимфатических узлов, понижается образование антител и возникают другие патофизиологические нарушения.

Отрицательно отражаются на реактивности и иммунобиологической устойчивости организма, а вследствие этого и на возникновении и течении туберкулеза некоторые заболевания. Наступает обострение и прогрессировать туберкулеза легких, например, у больных шизофренией, а также у больных с глубоким органическим, в том числе и атеросклеротическим, слабоумием, если они находятся в состоянии апатии, бездеятельности и кататонического ступора (С. В. Массино, 1952).

У части больных туберкулезом женщин наблюдаются вспышки туберкулеза в легких, лимфатических узлах или в других органах в начальной фазе беременности, вскоре после родов или аборта, в климактерическом периоде.

Снижается резистентность организма больного туберкулезом и ухудшается течение процесса при резко пониженной функции щитовидной железы.

Уже давно известно отрицательное влияние сахарного диабета на туберкулез. Так, при средней заболеваемости населения Москвы диабетом, равной 1,7%, среди больных активным туберкулезом легких она отмечена у 2,74%. В ГДР лица, страдающие сахарным диабетом, заболевали туберкулезом в 1972 г. в 5 раз чаще, чем все население страны (Steinbriick, 1974). Более частому развитию туберкулеза у больных сахарным диабетом способствуют усиленный распад белков, пониженное содержание гликогена в печени и жировая ее инфильтрация, выраженный тканевый ацидоз, нарушение липидпого обмена, дисфункция симпатико-адреналовой и гипофизарно-падпочечниковой систем, обезвоживание и истощение организма.

На почве этих патологических расстройств усиливается размножение микобактерий туберкулеза, понижается защитная функция нервной системы и фагоцитарная активность ретикуло-гистиоцитарной системы, снижается общая реактивность организма. В результате обостряются старые и сравнительно быстро прогрессируют недавно возникшие туберкулезные очаги в легких. Неблагоприятно протекает туберкулез при тяжелых формах сахарной болезни с выраженным ацидозом, гипер-кетонемией и кетонурией, особенно у детей, подростков и лиц молодого возраста. Состояние больных ухудшается при неправильном или недостаточно регулярном лечении как диабета, так и туберкулеза. Опасность возникновения и прогрессирования последнего, наоборот, уменьшается при эффективном лечении сахарной болезни. При этом не следует забывать о возможности наличия не только клинически выраженного, но и скрыто протекающего диабета, который также может неблагоприятно отразиться на течении туберкулеза.

Накапливается вое большее число клинических наблюдений о неблагоприятном влиянии на туберкулез язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастрэктомии, произведенной по их поводу, а также по поводу рака желудка. В 1974 г. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки была зарегистрирована в Москве в среднем у 1,12% населения, между тем как среди больных туберкулезом—у 3,2%.

В этих случаях отрицательное влияние оказывают нарушения секреции желудочного сока и моторно-эвакуаторной функции желудка, неполноценное питание, различные расстройства пищеварения, а на этой почве — и гипопротеинемия.

| Признак | CD4 > 350 клеток/мкл | CD4 200-349 клеток/мкл | CD4 50 мм/ч |

| Лимфопения | — | — | + |

| Тромбоцитопения | — | — | + |

| Анемия | отсутствует или легкой степени тяжести | легкой степени тяжести | средней степени тяжести или тяжелая |

| Реакция Манту, Диаскинтест | положительная | чаще положительная | отрицательная |

| Наличие оппортунистических заболеваний | — | редко | часто |

| Морфологическая картина туберкулезного воспаления | гранулематозное воспаление с преобладанием реакции продуктивного типа | продуктивная реакция со значительной стертостью черт гранулематозного процесса | преимущественно альтеративная и экссудативная реакция, неспецифическое воспаление |

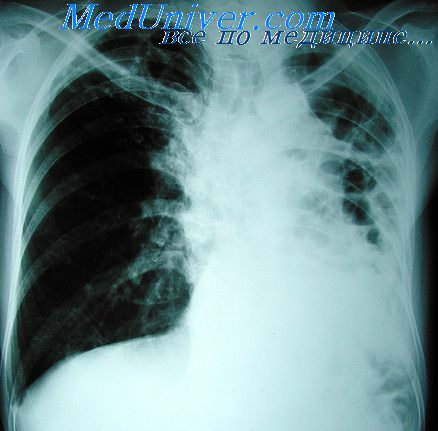

При высоком содержании CD4+лимфоцитов, когда их количество превышает 500 клеток/мкл, что соответствует III субклинической стадии ВИЧ-инфекции, туберкулез протекает типично. По мере прогрессирования иммунодефицита клиническая картина начинает приобретать атипичные проявления, появляется наклонность к поражению лимфоидной ткани, серозных оболочек и лимфогематогенной диссеминации. В туберкулезный процесс вовлекаются внутригрудные лимфатические узлы. Ведущим в клинической картине становится выраженный интоксикационный синдром с подъемами температуры до фебрильных и высоких цифр. С нарастанием иммунодефицита уменьшается частота распада легочной ткани и вероятность выявления МБТ в мокроте (при этом, возбудитель туберкулеза часто можно обнаружить в других биологических жидкостях: моче, ликворе, плевральной и асцитической жидкостях), появляется динамичность рентгенологических изменений. При снижении количества CD4+лимфоцитов менее 200 клеток/мкл, характерна картина милиарной диссеминации, генерализации с полиорганным поражением, в частности с развитием менингита, полисерозита, абдоминального туберкулеза. При выраженном падении клеточной защиты туберкулезная инфекция не локализуется в очаге, наступает быстрая диссеминация возбудителя, преобладает казеозный некроз, распространяющийся между волокнами тканей без гранулематозной реакции, обилие микобактерий, расположенных вне- и внутриклеточно. Поскольку в данном случае клиническая картина может опережать рентгенологическую, диагностика туберкулеза у этих пациентов вызывает трудности и требует внимательного изучения характера интоксикационного синдрома (длительность, интенсивность, суточные колебания), а так же применения методов рентгенологической диагностики, обладающих наибольшей разрешающей способностью для лучшей визуализации легочной ткани, таким как мультиспиральная компьютерная томография. Крайне важно в период диагностического поиска у пациента с выраженным иммунодефицитом и лихорадкой неясного генеза воздержаться от назначения антиретровирусной терапии в связи с высокой вероятностью прогрессирования туберкулеза и летального исхода на фоне синдрома восстановления иммунной системы.

При отсутствии достоверных признаков туберкулеза, но невозможности исключения данного диагноза в некоторых случаях, угрожающих жизни пациента, целесообразно прибегать к пробной противотуберкулезной терапии. Помимо высокой наклонности к генерализации ВИЧ-ассоциированный туберкулез отличает быстрая положительная динамика под воздействием специфического лечения, что связано с отсутствием специфических гранулем и отграничения туберкулезного процесса в тканях.

Характерна генерализация туберкулезного процесса с вовлечением 3-х и более органов, чаще всего поражаются периферические мезентериальные лимфатические узлы, брюшина, кишечник, печень, селезенка, центральная нервная система (ЦНС), перикард. Высок удельный вес менингоэнцефалита, который может протекать без головной боли с относительно редким поражением черепно-мозговых нервов. Отличительной особенностью туберкулёзного менингита на поздних стадиях ВИЧ-инфекции является частое обнаружение МБТ в ликворе. Иногда, на фоне клинических проявлений поражения ЦНС при выраженном иммунодефиците в спинномозговой жидкости остается в пределах нормы содержание белка и отсутствует плеоцитоз. При этом, значительно снижается глюкоза и часто обнаруживается МБТ. В подавляющем большинстве случаев при генерализации туберкулеза поражаются органы брюшной полости: мезентеральные лимфатические узлы, брюшина, кишечник, печень и селезенка. Клиническая картина проявляется в виде болевого абдоминального синдрома, диареи, а при проведении ультразвукового исследования выявляется асцит и увеличение забрюшинных, мезентериальных и лимфатических узлов ворот печени; очаговые изменения в печени, селезенке.

Острейший туберкулезный сепсис – генерализованный туберкулез, характеризующийся молниеносным течением, тяжелой интоксикацией с наличием в органах и тканях множественных мельчайших участков казеоза без грануляционного вала. Развивается у больных ВИЧ-инфекцией на фоне выраженного иммунодефицита (менее 100 клеток/мкл). Сложность диагностики данной формы заключается в низкой информативности рентгенологических методов. Как правило, на обзорной рентгенограмме визуализируется только усиление легочного рисунка. Особое значение в диагностике приобретает мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки (МСКТ ОГК), при проведении которой можно обнаружить субмилиарную диссеминацию. Поэтому необходимо всем лихорадящим больным ВИЧ-инфекцией и отсутствием изменений на рентгенограмме с количеством СД4 менее 100 клеток/мкл проводить МСКТ ОГК. При данной клинической форме иногда наблюдается бактериовыделение или обнаруживается ДНК МБТ в мокроте, даже при отсутствии видимых изменений на рентгенограмме.

Туберкулез является причиной наибольшего числа летальных исходов, вызванных одним микроорганизмом. Новая эра в лечении туберкулеза началась в 1946 г. с началом применения стрептомицина, а в 1952 г. и 1970 г. — изониазида и рифампицина, соответственно. В настоящее время наибольшую проблему в химиотерапии туберкулеза представляют множественнорезистентные штаммы микобактерий, то есть штаммы, устойчивые к двум и более противотуберкулезным препаратам, осбенно к изониазиду и рифампицину.

Этиология

Туберкулез могут вызывать два представителя семейства Mycobacteriaceae отряда Actinomycetales: M.tuberculosis и M.bovis. Кроме того, иногда упоминается M.africanum — микроорганизм, занимающий промежуточное положение между M.tuberculosis и M.bovis и в редких случаях являющийся причиной туберкулеза на африканском континенте. Вышеперечисленные микроорганизмы объединяют в комплекс M.tuberculosis, что фактически является синонимом M.tuberculosis, так как два других микроорганизма встречаются относительно редко.

Человек является единственным источником M.tuberculosis. Основным способом передачи инфекции является воздушно-капельный путь. Редко инфекция может быть обусловлена употреблением молока, инфицированного M.bovis. Описаны также случаи контактного заражения у патологоанатомов и лабораторного персонала.

Обычно для развития инфекции необходим длительный контакт с бактериовыделителем.

Выбор режима терапии

Клинические формы туберкулеза мало влияют на методику химиотерапии, большее значение имеет величина бактериальной популяции. Исходя из этого все больные могут быть разделены на четыре группы:

I. Пациенты с впервые выявленным легочным туберкулезом (новые случаи) с положительными результатами исследования мазков, тяжелым абациллярным туберкулезом легких и тяжелыми формами внелегочного туберкулеза.

II. К этой категории относятся лица с рецидивом болезни и те, у кого лечение не дало ожидаемого эффекта (положительный мазок мокроты) или было прервано. По окончании начальной фазы химиотерапии и при отрицательном мазке мокроты приступают к фазе продолжения. Однако при обнаружении микобактерий в мокроте начальную фазу следует продлить еще на 4 нед.

III. Пациенты, страдающие туберкулезом легких с ограниченным поражением паренхимы и имеющие отрицательные мазки мокроты, а также пациенты с нетяжелым внелегочным туберкулезом.

Значительную часть этой категории составляют дети, у которых легочный туберкулез почти всегда протекает на фоне отрицательных мазков мокроты. Другую часть составляют пациенты, инфицированные в подростковом возрасте, у которых развился первичный туберкулез.

IV. Больные хроническим туберкулезом. Эффективность химиотерапии больных этой категории даже в настоящее время низкая. Необходимо использование резервных препаратов, возрастает продолжительность лечения и процент НР, требуется высокое напряжение от самого пациента.

Схемы терапии

Для обозначения схем лечения используются стандартные шифры. Весь курс лечения отражается в виде двух фаз. Цифра, стоящая в начале шифра, показывает продолжительность этой фазы в месяцах. Цифра внизу после буквы ставится, если препарат назначается менее 1 раза в сутки и обозначает кратность приема в неделю (например, Е3). Альтернативные препараты обозначают буквами в скобках. Например, начальная фаза 2HRZS(E) означает ежедневный прием изониазида, рифампицина, пиразинамида в сочетании либо со стрептомицином, либо с этамбутолом в течение 2 мес. После завершения начальной фазы при отрицательном результате микроскопии мазка мокроты приступают к фазе продолжения химиотерапии. Однако, если через 2 мес лечения в мазке обнаруживают микобактерии, начальную фазу лечения следует продлить на 2-4 нед. В фазу продолжения, например 4HR или 4H3R3, изониазид и рифампицин используют ежедневно или 3 раза в неделю в течение 4 мес.

В табл. 1 и 2 представлены рекомендуемые схемы химиотерапии у различных групп больных туберкулезом и дозы основных противотуберкулезных препаратов, соответственно.

Таблица 1. Схемы химиотерапии у различных групп больных туберкулезом

| Группа больных | Начальная фаза | Фаза продолжения | Всего | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| схема | месяцев | число доз | схема | месяцев | число доз | месяцев | число доз |

| HRZE |

H3R3Z3E3

2

24

HR

6

120

180

6

8

180

204

HRZES+

HRZE H3R3Z3E3

90

36

HRE

H3R3E3 H3R3E3

HRZ

H3R3Z3

2

24

HE

H3E3

6

6

180

8

240

96

IV. Хронические формы туберкулеза AZPEO 3 90 PZEO 5 150 8 240

| Препарат | Рекомендуемые дозы, мг/кг | ||

|---|---|---|---|

| ежедневно | интермиттирующий прием | ||

| 3 раза в неделю | 2 раза в неделю | ||

| Изониазид | 4-6 | 8-12 | 13-17 |

| Рифампицин | 8-12 | 8-12 | 8-12 |

| Пиразинамид | 20-30 | 30-40 | 40-60 |

| Стрептомицин | 12-18 | 12-18 | 12-18 |

| Этамбутол | 15-20 | 25-35 | 40-50 |

Стандартные режимы терапии туберкулеза, рекомендованные ВОЗ, во всем мире подтвердили свою высокую эффективность. При использовании стандартных схем химиотерапии необходимо придерживаться единой интерпретации терминов, предложенных ВОЗ:

- пациент с положительным результатом исследования мокроты— при микроскопическом исследовании микобактерии выявляются по меньшей мере в двух пробах мокроты; или микобактерии присутствуют по меньшей мере в одной пробе мокроты, а при рентгенологическом обследовании обнаруживают изменения в легких, характерные для активной формы легочного туберкулеза; или при микроскопическом исследовании хотя бы одна проба мокроты оказывается положительной и при посеве обнаруживается M.tuberculosis;

- пациент с отрицательным результатом исследования мазка мокроты— при микроскопическом исследовании по меньшей мере в двух пробах мокроты отсутствуют микобактерии, а при рентгенологическом обследовании обнаруживают изменения, характерные для активной формы туберкулеза; или при микроскопическом исследовании по крайней мере в одной пробе мокроты не обнаружены микобактерии, но при посеве выделяется M.tuberculosis;

- внелегочный туберкулез — когда результаты гистологического исследования и/или клинические проявления свидетельствуют об активном внелегочном специфическом процессе; или те случаи, когда по крайней мере один посев пробы, взятой из внелегочного очага поражения, дает положительный результат на M.tuberculosis;

- новый случай — пациент никогда не принимал противотуберкулезные препараты более 1 мес;

- рецидив — пациент, у которого в прошлом врач констатировал полное излечение;

- неудача при лечении — вновь выявленный пациент, у которого результаты исследования мазков остаются положительными в течение 5 мес или более после начала химиотерапии; или пациент, который прервал лечение на срок от 2 до 5 мес после начала химиотерапии при положительном результате исследования мазков мокроты;

- излечение — для бациллярных больных, когда фиксируют 2 отрицательных пробы мазков мокроты. Как дополнительное доказательство могут быть использованы рентгенологические признаки;

- лечение после перерыва — возобновление химиотерапии после перерыва 2 мес и более;

- выполненный курс лечения — пациент получил более 80% назначенных ему препаратов;

- перерыв — перерыв в лечении 2 мес и более;

- хронический случай — пациент, у которого после завершения курса повторного лечения под контролем медицинского персонала результаты исследования мазков остаются положительными.

СТАНДАРТНЫЙ ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫЙ РЕЖИМ ТЕРАПИИ

Ежедневный пероральный прием изониазида (0,3 г) с рифампицином (0,6 г) натощак в течение 9 мес высокоэффективен при терапии как туберкулеза легких так и внелегочного туберкулеза, вызванного микобактериями, чувствительными к обоим препаратам. Однако многие авторы рекомендуют на начальном этапе (до получения результатов чувствительности) добавление к вышеуказанным препаратам пиразинамида (25 мг/кг) и стрептомицина (1,0 г) или этамбутола (15-25 мг/кг), особенно если высока вероятность резистентности к изониазиду и рифампицину. В настоящее время, в связи с наличием коротких курсов, применяется относительно редко.

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ РЕЖИМ ТЕРАПИИ

Одновременное назначение нескольких бактерицидных препаратов позволило говорить о возможности применения краткосрочных курсов терапии длительностью 6 мес. При этом применяется принцип двухэтапного лечения. В течение первых 2 мес лечения применяют 4 основных препарата — изониазид, рифампицин, пиразинамид и стрептомицин или этамбутол (интенсивная, или начальная, или «бактерицидная фаза»), а в последующие 4 мес, как правило, 2 препарата — изониазид и рифампицин (фаза продолжения).

Следует отметить, что при применении четырехкомпонентной терапии резистентность к изониазиду существенно не влияет на эффективность лечения, в то время как при устойчивости к рифампицину прогноз значительно хуже и продолжительность терапии должна составлять 18-24 мес.

ТЕРАПИЯ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

Большинство неудач при терапии туберкулеза связано даже не с резистентностью, а с несоблюдением больными режима приема препаратов. В связи с этим, а также с тем, что при наиболее часто используемом 6-месячном режиме терапии препараты принимаются 1 раз в сутки и реже, была предложена терапия под непосредственным наблюдением (Directly observed therapy — «DOT»). Так как в этом случае прием каждой дозы препарата контролируется медицинским персоналом, значительно повышается комплаентность и минимизируется риск развития резистентности. Один из таких режимов терапии приведен в табл. 3.

| Первые 2 нед (ежедневно) | |

| Изониазид | 0,3 г |

| Рифампицин | 0,6 г |

| Пиразинамид | |

| Стрептомицин | |

| 3-8 нед (2 раза в неделю) | |

| Изониазид | 15 мг/кг |

| Рифампицин | 0,6 г |

| Пиразинамид | |

| Стрептомицин | |

| 9-26 нед (2 раза в неделю) | |

| Изониазид | 15 мг/кг |

| Этамбутол | 0,6 г |

РЕЖИМЫ ХИМИОТЕРАПИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 6 МЕС

Некоторые исследователи сообщают о хороших результатах 4- и даже 2-месячных курсов химиотерапии легких форм туберкулеза. Однако большинство специалистов не рекомендует прекращать лечение ранее чем через 6 мес.

ТЕРАПИЯ МНОЖЕСТВЕННОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

В каждом конкретном случае желательно производить определение чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам. В случае выявления резистентности к препаратам I ряда применяют альтернативные препараты, такие как фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин), аминогликозиды (канамицин, амикацин), капреомицин, этионамид и циклосерин.

ПОВТОРНЫЙ КУРС ТЕРАПИИ

Подход к повторному курсу терапии зависит от следующих обстоятельств:

- Рецидив после негативизации мокроты обычно свидетельствует о том, что предшествующее лечение было остановлено преждевременно. При этом в большинстве случаев чувствительность возбудителя сохраняется и наблюдается положительный эффект при назначении стандартной начальной терапии.

- Рецидив обусловлен резистентностью к изониазиду. В этом случае назначается повторный курс химиотерапии рифампицином в комбинации с двумя другими противотуберкулезными препаратами, к которым сохранена чувствительность, общей продолжительностью 2 года.

- Рецидив после нерегулярного приема противотуберкулезных препаратов часто вызывается устойчивыми микобактерями. При этом необходимо скорейшее определение чувствительности и назначение препаратов, чувствительность к которым сохранена.

- При предполагаемой резистентности производится изменение режима терапии с применением препаратов, чувствительность к которым предположительно сохранена.

- Множественная резистентность к наиболее «мощным» препаратам — изониазиду, рифампицину, стрептомицину, этамбутолу, фторхинолонам и пиразинамиду. При этом применяется комбинация 3-4 альтернативных препаратов (этионамид, циклосерин, ПАСК, капреомицин) с возможным одновременным использованием высоких доз (15 мг/кг) изониазида, так как иногда даже при резистентности к нему in vitro отмечается клинический эффект.

ТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

При терапии туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, одновременно получающих антиретровирусную терапию, особое внимание следует обратить на высокую вероятность лекарственного взаимодействия. Так как рифамицины (рифампицин и рифабутин) взаимодействуют с ингибиторами протеаз и с ингибиторами обратной транскриптазы, то данные препараты нельзя принимать совместно. В связи с этим применяют альтернативные режимы терапии, не включающие рифампицин и рифабутин (комбинации изониазида, стрептомицина, пиразинамида и этамбутола). Продолжительность терапии в этом случае базируется на клинической эффективности и обычно составляет не менее 9-12 мес (не менее 6 мес после исчезновения микобактерий в мокроте).

ТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

Для терапии туберкулеза легких у детей применяют изониазид (10 мг/кг, но не более 0,3 г, ежедневно) и рифампицин (15 мг/кг, не более 0,6 г, ежедневно) в течение 12 мес. Стрептомицин (20 мг/кг) или этамбутол (15 мг/кг) могут быть добавлены в тяжелых случаях. При туберкулезном менингите дополнительно назначается пиразинамид.

Для лечения асимптоматической инфекции у детей обычно используется монотерапия изониазидом (10-15 мг/кг) в течение 1 года.

ТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

При беременности терапия изменяться не должна. Из препаратов I ряда противопоказано применение стрептомицина (ототоксичность для плода). С осторожностью следует использовать изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол (возможная тератогенность). В связи с тем, что большинство препаратов II ряда противопоказаны, при необходимости их применения следует рассмотреть вопрос о возможном прерывании беременности.

ТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И УРЕМИИ

При нарушении функции почек нет необходимости в изменении режима дозирования изониазида и рифампицина, однако, так как эти препараты удаляются при диализе, их следует принимать после этой процедуры. При тяжелой почечной недостаточности этамбутол и пиразинамид применяют в дозе 8-10 мг/кг и 15-20 мг/кг соответственно. Необходимо избегать применения стрептомицина и других аминогликозидов; если они все-таки назначены, то обязателен мониторинг их концентрации в сыворотке крови.

Обычно используется схема 2HR/6HR.

ТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ

В большинстве случаев нет необходимости в изменении выбора противотуберкулезных препаратов и их дозирования. Однако при тяжелых заболеваниях печени рекомендуется терапия изониазидом и этамбутолом (+ стрептомицин) в течение 1,5-2 лет.

При остром вирусном гепатите по возможности следует отложить химиотерапию до разрешения гепатита или назначить схему 3ES, а затем 6HR.

ТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ИММУНОСУПРЕССИВНУЮ ТЕРАПИЮ

При развитии туберкулеза на фоне иммуносупрессивной терапии назначаются стандартные режимы противотуберкулезной химиотерапии. Нет острой необходимости в отмене иммуносупрессивных препаратов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО МЕНИНГИТА

Кроме комбинации изониазида, пиразинамида и рифампицина, многие авторы в тяжелых случаях рекомендуют применение глюкокортикоидов (60-80 мг/сут по преднизолону) с последующим снижением дозы через 1-2 нед и полной отменой через 4-6 нед.