Об утверждении Положения о порядке обучения детей, находящихся на лечении в больницах, проходящих лечение в санаториях нетуберкулезного типа, проходящих реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних содержащихся в следственных.

(с изменениями на 10 июля 2006 года)

II. Организация образовательного процесса

III. Финансовое обеспечение обучения

Туберкулез легкого – опасное заболевание, которое приводит к поражению легочной системы и без лечения вызывает смерть пациента. Терапия проходит в несколько этапов, продолжительность зависит от степени распространения микобактерий по организму. Лечение туберкулеза амбулаторно возможно только в период снижения количества микроорганизмов в выделяемой слизи.

Можно ли лечить туберкулез амбулаторно

Когда пациент только заразился микобактерией, должно пройти время, чтобы начали проявляться клинические симптомы. В этот период микобактерии не размножаются в биологических жидкостях человека, поэтому туберкулез не является заразным. Острая фаза наступает при распространении патогена в различных тканях и органах. Человек становится заразным, поэтому ему рекомендовано вылечить легкие в стационаре.

Если антибактериальные средства не действуют, лечение в стационаре продлевается. Больному могут назначить операцию, затем он будет вновь принимать медикаменты.

В этот период пациент периодически сдает лабораторные анализы, чтобы определить наличие или отсутствие микобактерий.

Амбулаторное лечение туберкулеза легких показано для очаговой формы заболевания. Если пациенты лежали в тубдиспансере, рекомендуется каждый год делать флюорографию, раз в полгода проходить физиотерапию.

После продолжительной химиотерапии все пациенты становятся ослабленными. Индекс массы тела резко уменьшается до минимальных величин. Поэтому рекомендовано скорректировать диету:

- увеличить потребление белка (мясо, молочные продукты, яйца, рыба);

- повысить количество минералов и витаминов (овощи, фрукты, зелень);

- увеличить потребление жиров и углеводов.

Такой стол врачи называют диета №11. Она должна соблюдаться на период всей терапии. Даже после выписки человека с переходом на амбулаторное лечение, он должен придерживаться такого рациона и дома.

Рецепты народной терапии применяются в качестве дополнительных средств. Если отдавать предпочтение только народной медицине, состояние заболевшего резко ухудшится. Существует несколько методов народной терапии, которые эффективно помогают при туберкулезе легких:

- В банку положить 3 сырых яйца, добавить сок 2 лимонов. Обернуть фольгой и оставить в темном помещении на 5-7 дней. После этого добавить 300 г меда, перемешать, поставить на водяную баню. Полученную жидкость необходимо пить ежедневно перед каждым приемом пищи в дозировке 1ч. л.

- Для снятия симптомов кашля употреблять в больших количествах ягоды и лесные орехи. Делать это необходимо ежедневно небольшими порциями.

- В небольшой кастрюльке закипятить 200 г меда. Туда выдавить сок алоэ. Остудить. В отдельной миске прокипятить сок липы и березы. Обе жидкости тщательно перемешать и залить в бутылку. Туда добавить 2-3 ст. л. оливкового масла. Полученную жидкость рекомендуется пить ежедневно утром и вечером по 1 ст. л.

- Полезно ежедневно пить сок из листьев лопуха. Рекомендуется применять по 15 мл ежедневно перед сном.

Средства народной медицины помогают организму человека получить множество витаминов и полезных веществ, которые необходимы для ускорения метаболизма и регенерации тканей.

При переходе больного на амбулаторное лечение необходимо продолжать терапию, которая применялась при туберкулезе легких в стационаре больницы. Если у человека наблюдается улучшение клинической симптоматики, дозировку химиотерапевтических препаратов снижают.

Если же после перемещения пациента на домашнее лечение ухудшается самочувствие при условии приема медикаментов, его помещают обратно в стационар, назначают хирургическое лечение.

Стационарное лечение

При туберкулезе лечение в стационаре обязательно. Больной может заразить окружающих. Пациенты лежат в стационаре продолжительное время (от 2 месяцев до 1 года). Им назначают химиотерапевтические лекарства, витамины, иммуномодулирующие средства.

В течение всего периода проводят лабораторную диагностику на выявление бактерии в мокроте.

Если к врачу попал человек с туберкулезом, он выписывает ему направление для госпитализации, даже если больной этого не хочет. В тубдиспансере будет произведено тщательное обследование, определение штаммов возбудителей, назначение терапии.

Принудительная госпитализация больных туберкулезом производится на следующих основаниях:

- острая стадия заболевания;

- повышенный риск передачи возбудителя от зараженного к здоровым людям;

- ухудшение самочувствия больного;

- сильный кашель с выделением большого количества мокроты, в которой содержится возбудитель.

Необходима постоянная дезинфекция во избежание распространения палочки Коха. Лечусь дома при данном диагнозе не является аргументом для врачей.

В качестве медикаментов всегда назначаются химиотерапевтические средства (рецепт берут у лечащего врача). К ним относятся антибактериальные лекарства, к которым у микобактерии есть чувствительность:

Эти лекарственные средства хорошо воздействуют на микобактерию, уничтожая большинство ее штаммов. Редко у некоторых категорий больных обнаруживается резистентность патогенного микроорганизма к действующему веществу. В этом случае назначают более мощные препараты, которые принимают в повышенной дозировке.

Эти препараты отрицательно влияют на организм, вызывая снижение функции мочевыделительной системы, печеночной ткани, пищеварительного тракта. Когда завершается дневной стационар при туберкулезе, и больной переходит на амбулаторное лечение, необходимо продолжать применение медикаментозных средств.

Хирургическое лечение назначают в следующих случаях:

- отсутствие эффекта от медикаментов;

- развитие осложнений;

- нарушение структурности легочной ткани.

Перед проведением оперативного вмешательства и после него требуется активное лечение противотуберкулезными медикаментами. После операции микобактерии могут находиться в легочной системе, поэтому необходимо ее устранить.

Весь период лечения человеку рекомендовано употреблять химиотерапевтические медикаменты, чтобы подавить рост и уничтожить бактерии. В это время больной считается заразным. Продолжительность приема медикаментов зависит от возраста человека:

- дети – 1-2 месяца;

- взрослые – 2-3 месяца;

- пожилые – 6-12 месяцев.

Микобактерии активно распространяются по легочной системе, поэтому за несколько дней болезнь вылечить невозможно. Минимально врачи лечат туберкулез в стационаре в течение 2 месяцев. Срок лечения туберкулеза в стационаре может продлиться вплоть до 1 года при отсутствии эффекта от препаратов.

Врачи выделяют ряд преимуществ проведения терапии в условиях больницы:

- контроль над состоянием здоровья;

- постоянное проведение лабораторных исследований;

- изолированность;

- уход за больными;

- возможность проведения реанимационных мероприятий.

Возможно лечение туберкулеза за границей. За рубежом разработаны более действенные лекарственные средства, которые в короткие сроки помогают справиться с болезнью. В Америке также существуют тубдиспансеры, в которых проводят химиотерапию и хирургические операции. Но в США попасть намного труднее, поэтому пациенты предпочитают лечиться в Европе.

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Винокурова Ольга Борисовна

В данной статье рассматривается проблема реализации права каждого ребенка на образование. Проанализирована сложившаяся на сегодняшний день ситуация, связанная с обучением детей , находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений . В результате анализа выявлены противоречия и недостатки осуществления процесса обучения больных детей , а также обоснована необходимость профессиональной подготовки педагогических кадров, способных к эффективной работе с детьми в специфических условиях лечебно-профилактических учреждений .

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — Винокурова Ольга Борисовна

2. Подъем ног стоя — исходное положение принимается стоя у стены, нога с пораженным суставом выносится вперед примерно на 45 градусов и фиксируется на протяжении от 5 до 7 секунд;

3. Сокращение передних бедренных мышц — исходное положение принимается лежа на животе, под ступнями зафиксирован валик. При напряжении выпрямляется пораженная конечность и удерживается в данном положении от 5 до 7 секунд, после чего необходим отдых. Повторяется упражнение около 10 раз, что зависит от самочувствия больного;

4. Сокращение задних бедренных мышц — исходное положение принимается лежа на спине, обе ноги сгибаются в коленях до момента наступления болевых ощущений. Стопы следует основательно прижимать, пытаясь надавить одновременно с напряжением задней поверхности бедра. Удерживать напряжение следует максимально до 7 секунд, повторяя 10 раз.

Данную программу тренировок по физические культуры мы рекомендуем студентам страдающим таким заболеванием для укрепления физического и морального состояния. Так же данная программа тренировок позволяет студентам заниматься физической культурой в коллективе, вместе со своими соратниками. Данную программу тренировок мы рекомендуем выполнять ежедневно.

Винокурова Ольга Борисовна

Тольяттинский государственный университет г. Тольятти, Российская Федерация E-mail: [email protected]

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В данной статье рассматривается проблема реализации права каждого ребенка на образование. Проанализирована сложившаяся на сегодняшний день ситуация, связанная с обучением детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений. В результате анализа выявлены противоречия и недостатки осуществления процесса обучения больных детей, а также обоснована необходимость профессиональной подготовки педагогических кадров, способных к эффективной работе с детьми в специфических условиях лечебно-профилактических учреждений.

Право на образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся на длительном лечении, лечебно-профилактическое учреждение, стационар медицинского учреждения, обучение больных детей, специальные условия обучения.

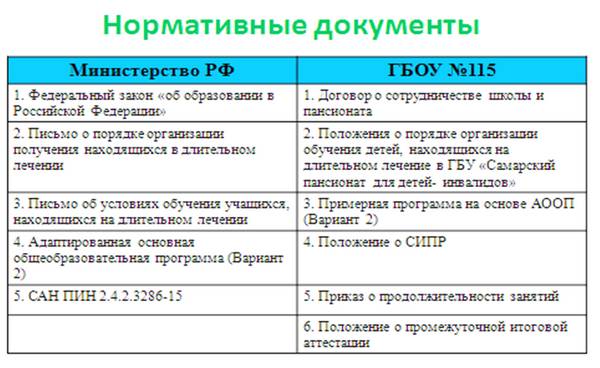

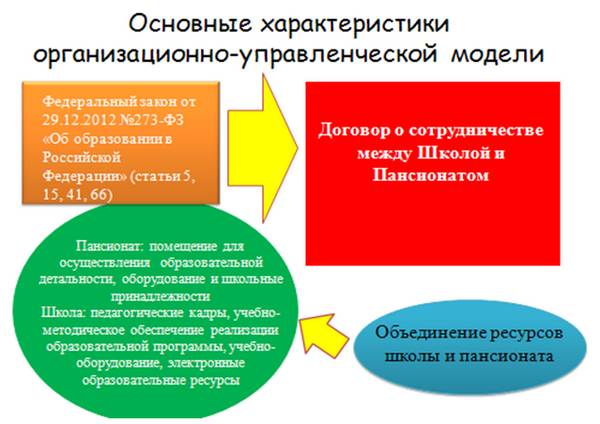

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. Действительно, каждый ребенок независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального положения, места жительства,

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств имеет право на доступное и качественное полноценное общее образование [3]. Здесь под «другими обстоятельствами» понимается в том числе и состояние здоровья ребенка.

По различным причинам количество детей с ограниченными возможностями здоровья постоянно увеличивается. Рассматривая актуальность темы в социальном плане можно сказать, что по данным статистики за год около 6 миллионов детей в России проходят лечение в стационарах медицинских учреждений, из них 120-130 тысяч детей находятся на длительном стационарном лечении [4]. Это дети с гематологическими и онкологическими патологиями, длительно текущими инфекционными процессами и заболеваниями, последствиями тяжелых травм, ожогов. Помимо стационаров больниц, существует множество различных учреждений санаторного типа, в которых дети ежегодно оздоравливаются, а также реабилитационных центров, помогающих маленьким пациентам в восстановлении здоровья. Естественно, что в данных условиях ребенок на определенное время выпадает из привычного ему учебного процесса. Соответственно возникают противоречия между требованиями принципов Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и их исполнением на практике. Один из числа вопросов, возникающих в ходе рассмотрения темы, заключается в следующем — как же обеспечить в каждом конкретном случае реализацию права ребенка, находящегося на длительном лечении, на образование с учетом его состояния здоровья, психофизических возможностей и условий для получения образования.

Необходимость наличия структурного образовательного подразделения в лечебно-профилактических учреждениях очевидна. Дети, которые в силу ряда профилей заболеваний месяцы и даже годы находятся на лечении не должны быть полностью оторваны от процесса образования. Педагоги при проведении учебных занятий должны помочь детям, пребывающим в стационаре, наверстать упущенное в период продолжительной болезни, устранить пробелы в знаниях и не отстать от программы. Следует отметить, что образовательный процесс выполняет не только обучающую функцию, но и способствует реабилитации, адаптации и социализации ребенка после перенесенного им заболевания или травмы, формирует стимулы к скорейшему выздоровлению.

Подходы обучения детей в стационарах медицинских учреждений существуют с советских времен, но за эти годы они подверглись серьезной деструкции, менялась система образования, образовательные технологии и сами дети. В настоящее время в российском образовании существуют три модели организации обучения длительно болеющих детей: в образовательном учреждении, в том числе санаторном, на дому и в медицинских организациях. Однако недостаток состоит в том, что в нормативно-правовой базе и финансировании практически отсутствует система по созданию условий для обучения болеющих детей. Сложившая ситуация требует скорейшего законодательного урегулирования на федеральном уровне. А пока обеспечение государственных гарантий реализации права каждого человека на образование законодательством отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования. Таким образом, получается, что на практике каждое медицинское учреждение решает проблему обучения школьников самостоятельно в зависимости от финансирования, активности главных врачей, настойчивости родителей и желания детей.

Организация обучения в медицинском стационаре существенно отличается от простого образовательного процесса в школе. Разрешение на участие ребенка в образовательном процессе дают врачи и по условиям осуществления образовательной деятельности, и по объему учебной нагрузки. Если ничто не препятствует началу учебного процесса, ученик проходит диагностику, по необходимости для него подбирается и корректируется учебный материал.

Специфика педагогической деятельности в лечебных учреждениях предъявляет высокие требования к уровню профессиональной подготовки педагогов. Особую роль в таком образовательном процессе играет индивидуальный подход к каждому ребенку. Педагоги должны учитывать психофизическое состояние детей и работать с ними по особым адаптированным программам. Учителям необходимо знать специфику работы с больными детьми, применять на практике здоровьесберегающие технологии. Эти знания позволяют эффективно организовать учебный процесс, подобрать правильные способы и приемы педагогического воздействия и добиться максимального результата обучения. Большое разнообразие социальных, возрастных и психологических характеристик детей, находящихся в одно и то же время, в

одном и том же месте, относится к отрицательным сторонам процесса обучения в условиях больницы. Различный уровень подготовленности и интеллекта детей (за партой могут оказаться вместе ученики лицея, гимназии, сельской школы) осложняет для учителя организацию учебно-воспитательного процесса. Работая в условиях больницы, учителю необходимо за короткий срок сформировать учебную группу, настроить ребят на конструктивную работу, организовать урок так, чтобы каждый был охвачен вниманием. Эффективно осуществлять интеграцию детей в образовательное пространство школы при ЛПУ помогают профессионализм учителя, его опыт, интерактивные методы обучения, творческий характер обучения и личностно-ориентированный подход.

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в настоящее время имеет место ряд противоречий между:

— объективной значимостью проблемы обучения больных детей, находящихся на длительном лечении в оздоровительных учреждениях и реальным вниманием органов государственной власти к ней и ее решению;

— наличием потребности в квалифицированных специалистах, способных к эффективной работе в сложных условиях ЛПУ и отсутствием возможности для их подготовки в ВУЗ (отсутствие программно-методического обеспечения студентов).

Таким образом, проанализировав сложившуюся ситуацию, я пришла к выводу о том, что актуальна потребность в педагогических кадрах, обладающих достаточно высоким уровнем профессиональной компетентности для работы с больными детьми. Сегодня основной недостаток заключается в отсутствии профессиональной подготовки будущих педагогов к образовательной деятельности в условиях лечебного учреждения, в отсутствии соответствующих дисциплин в учебном плане и дидактических средств. Многие молодые учителя отказываются работать в школах при больницах, ссылаясь на отсутствие подготовки в ВУЗ. Высшая школа должна удовлетворить существующие потребности современного общества в специалистах, обладающих высоким уровнем профессиональной культуры, способных к эффективной работе по специальности в сложных и специфических условиях ЛПУ, реабилитационных центров, а также медицинских учреждений санаторного типа. Список использованной литературы:

2. Золотова Г.И. Формирование профессиональной культуры социального педагога детского оздоровительного учреждения в условиях вуза: Дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 Москва, 2005. — 166 с.

4. Шариков С.В. Создание образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений. Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО), 2015, 2(4), 65-73.

Внуковская Оксана Алексеевна

магистр 2 курса КемГУ, г. Кемерово, РФ E-mail: [email protected]

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОБОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Формирование обобщения основано на интегрированных заданиях и обобщающих задачах,

- обучение в организации, осуществляющей лечение и оздоровление;

- обучение непосредственно школой, расположенной территориально наиболее близко к медицинской организации.

Первый наш шаг к созданию данной модели — это договор о сотрудничестве с Пансионатом, где прописали обязанности сторон, а именно: школа предоставляет педагогический состав и материально-технические ресурсы, учебно-методические материалы, а пансионат, в свою очередь, обязан предоставить помещение на время проведения уроков и обеспечивать обучающихся школьными принадлежностями.

Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав на образование детей с интеллектуальными нарушениями, ТМНР, находящихся на длительном лечении.

Задачами настоящего Положения являются:

— создание условий для освоения индивидуальных образовательных программ в рамках ФГОС детьми с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития, находящимися на длительном лечении, которые по болезни не могут посещать общеобразовательную организацию;

— создание механизма правовых отношений между всеми участниками организации обучения.

Образовательный процесс регламентируется учебным планом, учебным графиком, расписанием занятий, которые принимаются на педагогическом совете Школы, согласовываются с администрацией Пансионата и утверждаются директором Школы.

Обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в Пансионате, проводится в соответствии с ФГОС по адаптированной основной общеобразовательной программе образования (вариант 2).

Форма организации учебной работы с обучающимися устанавливается групповой или индивидуальной (на основании заключения врачебной комиссии).

Групповые занятия не превышают 35 минут., индивидуальные занятия определяется школьным ПМПк и не превышает 20 мин.

Школа предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. Обеспечение школьно-письменными принадлежностями, учебно-методическим материалом производится Школой совместно с Пансионатом.

Дети пансионата составляю разнородную массу по своеобразию психофизического развития обучающихся. Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных потребностей.

Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы по степени выраженности интеллектуальных нарушений.

На основе АООП по 2 варианту и Типовом положении об условиях обучения учащихся, находящихся на длительном лечении, для каждой группы детей был разработан примерный учебный план. Для каждой группы определили на педагогическом Совете и утвердили приказом по школе продолжительность уроков. Для 1 группы (дети с умеренной умственной отсталостью) продолжительность уроков/занятий составляет 35 минут, для 2 группы (дети с тяжелой и глубокой умственной отсталостью) продолжительность занятий- 20 минут, для 3 группы (дети с тяжелой умственной отсталостью, зондовые лежачие) продолжительность занятий- 15 минут. Но поскольку необходим к каждому ребенку индивидуальный подход в обучении представляющий собой процесс применения различных требований к обучающимся, исходя из возможностей организма ребенка и условий его медицинской реабилитации. Нами было разработано положение о СИПР, учитывающее особенности обучающихся с ТМНР, которое утвердили на педагогическом Совете.

На основе рекомендаций ПМПК, АООП (вариант 2), примерных учебных планов и положения о СИПР, специалистами, работающие с ребенком, и педагогами были разработаны СИПР для каждого обучающегося.

Но в настоящий момент наиболее сложным для нас остается проблема оценивания результатов обучения детей с ТМНР.

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей.

Оценка динамики обучения детей представлена в виде текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.

Для организации аттестации обучающихся создана экспертная группа, в состав которой входят члены школьного психолого-медико-педагогического консилиума и специалисты пансионата. Эта группа разработала положение о промежуточной и итоговой аттестации. Основой аттестации служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности.

Результаты анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей личный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.

Система оценки результатов отражает взаимодействие следующих компонентов:

— что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода;

— что из полученных знаний и умений он применяет на практике;

— насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.

Выявленные представления, умения и навыки обучающихся в каждой образовательной области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы, возможный перевод ребенка с одной группы в другую. В случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.

В прилагаемых таблицах представлен недельный учебный план для варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью, рассчитанный с 1 (дополнительного) по 4 класс.

Для всех обучающихся Пансионата (158 чел.) разработаны СИПР, которые содержат карты мониторинга развития, составленные на основе результатов диагностики. А также были организованы 4 класса (1А, 1Б, 1В, 1Г), которые занимались с усиленной нагрузкой по предметной области.

Для каждого обучающегося составлен индивидуальный учебный план (ИУП), в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в ИУП объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития обучающихся. В ИУП детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития уделяется особое внимание занятиям коррекционной направленности, которые проводятся совместно со специалистами Пансионата. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Некоторые дети, которые испытывают трудности адаптации к условиям обучения в группе, объем их нагрузки также лимитируется ИУП и отражается в расписании занятий.

В начале учебного года был проведен мониторинг по оценке уровня развития обучающегося, а по окончанию учебного года проведена корректировка СИПР.