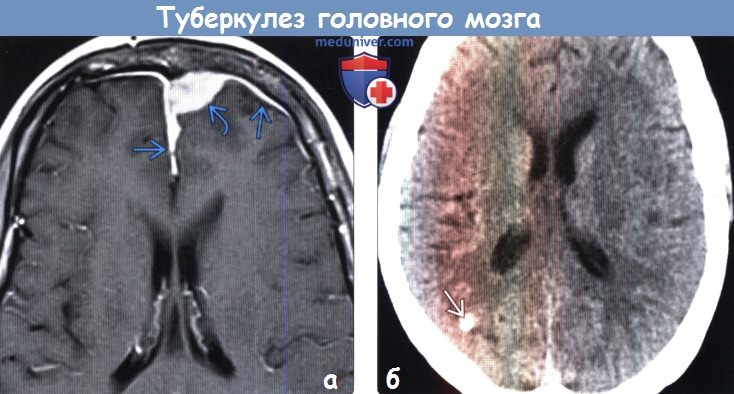

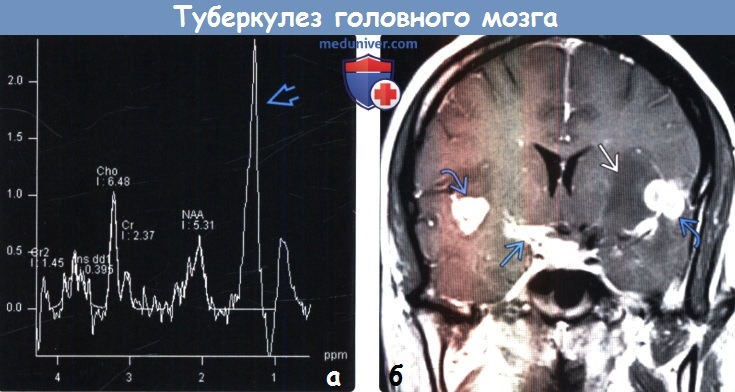

в) Дифференциальная диагностика туберкулеза головного мозга:

д) Клиническая картина:

ж) Список литературы:

- Garcia-Monco JC: Tuberculosis. Handb Clin Neurol, 121:1485—99, 2014

- Torres C et al: Central nervous system tuberculosis. Top Magn Reson Imaging. 23(3)473-89,2014

- Thwaites GE et al: Tuberculous meningitis: more questions, still too few answers. Lancet Neurol. 12(10):999-1010, 2013

- Patkar D et al: Central nervous system tuberculosis: pathophysiology and imaging findings. Neuroimaging Clin N Am. 22(4):677—705, 2012

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 15.4.2019

Туберкулез – опасное заболевание, которое при несвоевременной диагностике имеет неблагоприятный прогноз. Раннее обследование патологий легких играет важную роль в проведении эффективного лечения. Первым методом, к которому прибегают врачи при подозрении на туберкулез легких или при профилактических осмотрах, является рентгенография.

Компьютерную и магнитно-резонансную томографию используют в качестве дополнительных вариантов обследования для определения расположения патологического очага, его размера и степени воспалительного процесса. Сравнивая КТ и МРТ, первый способ диагностики обладает более широкими возможностями выявления любых форм туберкулеза. МРТ при вышеупомянутом заболевании легких помогает дифференцировать патологию от других недугов: злокачественной и доброкачественной опухолей, воспалительных, паразитарных патологий и пр.

Палочка Коха, вызывающая туберкулез, может быть обнаружена в разных мягкотканных органах (печени, почках, мозге и др.) и костных структурах. Только при комплексной диагностике проводят дифференциацию патологии от других заболеваний, определяют степень, локализацию и тяжесть патологического процесса.

Симптомы туберкулеза

Клинические проявления разных болезней легких сходны. Основные симптомы, указывающие на необходимость комплексного обследования следующие:

- затяжной кашель;

- одышка;

- боль в области груди, усиливающаяся при кашле, дыхании, физической нагрузке;

- лихорадочное состояние;

- общая слабость и пр.

Первоочередным в дифференциальной диагностике туберкулеза является прохождение флюорографии, пробы Манту, Диаскинтест, бакпосев мокроты на Микобактерии возбудителя заболевания. При сомнительных результатах вышеуказанных обследований, наличии положительных реакций анализов, характерных изменений в составе крови, мочи, мокроты, визуализации патологии в легких на рентгеновском снимке, показана компьютерная или МР-томография легких. Благодаря послойному сканированию интересующей области удается получить детальное изображение органа, обнаружить патологические очаги, определить границы и объем поражения.

Делают ли МРТ легких при туберкулезе?

Для того, чтобы получить полную картину заболевания, прибегают к дополнительным методам диагностики. МРТ при туберкулезе делают значительно реже, чем КТ легких.

Во время обследования с помощью МР- и КТ-томографа врачи определяют:

- распространенность изменений (один или множество очагов, полость, область инфильтрации и пр.);

- локализацию поражения (сегмент легких, диссеминация, системное распространение);

- тяжесть процесса (одно- или двухсторонний при локальных или диффузных изменениях);

- фазу развития заболевания (инфильтрацию, распад, обсеменение, уплотнение, рассасывание, кальцификацию);

- вид туберкулеза (первичный, вторичный, милиарный, кавернозный, опухолевый, инфильтративный и пр.)

МР-томография при туберкулезе играет важную роль при ранней диагностике изменений. Рутинный способ обследования пациентов не дает столь исчерпывающей информации о деталях течения патологического процесса. Отсутствие изменений в легких не означает отсутствия заражения. Следует продолжать поиски внелегочной формы туберкулеза при положительных результатах Манту или Диаскинтеста.

Благодаря магнитно-резонансной томографии при выявлении туберкулеза легких проводят:

- раннюю диагностику заболевания. Процедура помогает выявить малейшие изменения в органе до широкого распространения возбудителя инфекции. Важно определить патологию на начальной стадии туберкулеза – от этого зависит скорость выздоровления;

- корректировку лечения – с помощью обследования можно отследить динамику: прогресс или регресс заболевания. Данные визуализации позволяют судить об эффективности назначенной терапии;

- определение результативности – МРТ показывает отсутствие патологических признаков туберкулеза легких по окончанию лечения. При рентгенографии не удается определить мельчайшие очаги.

Прибегая к томографии, можно значительно сократить вероятность рецидива заболевания.

Как проходит МРТ при туберкулезе легких?

Предварительной подготовки процедура не требует. Пациент проходит в специальную комнату, где расположен томограф, ложится на стол. Аппарат оснащен датчиками, которые улавливают отклик тканей организма на воздействие магнитного поля.

Лаборант во время процедуры наблюдает за процессом из соседнего помещения, при необходимости корректирует действия больного. Специальная программа обрабатывает фотоснимки интересующей области и выводит смоделированное изображение на монитор. Общая продолжительность исследования составляет до 30 минут. Процедура безболезненна и безопасна.

Как выглядит туберкулез на снимке МРТ?

Туберкулез на КТ, как и на МРТ, диагностируют по основным признакам заболевания. Чаще других во время процедуры визуализируют на снимках:

- уплотнение легочной ткани — один или несколько очагов поражения рядом с бронхами;

- увеличенные лимфоузлы у корня легкого и средостения.

Только врач может распознать патологические очаги и вынести советующий диагноз.

Существует несколько форм туберкулеза:

- первичный — заражение происходит почти всегда в детском возрасте, формируются единичные или множественные очаги гранулематозного воспаления вследствие проникновения возбудителя заболевания. Развивается первичный туберкулезный комплекс либо специфическое поражение внутригрудных лимфоузлов. Оба варианта определяют при использовании методов визуализации. Первичный туберкулез может также протекать в форме туберкулезной интоксикации у детей, когда нет четкой локализации процесса и не формируется гранулём с казеозным некрозом;

- вторичный — возникает вследствие активации скрытых (остаточных) явлений первичной формы заболевания. Характерно распространение на лимфоузлы и бронхи, выход за пределы дыхательной системы. Выделяют несколько форм:

- милиарный туберкулез характеризуется множественными очагами поражения (до 2 мм), локализованными во всех сегментах легких, часто обнаруживают патологии в печени, почках, кишечнике, селезенке, мозге, костях. Данный вид заболевания имеет неблагоприятный прогноз и высокую скорость прогрессии. Поэтому важна ранняя диагностика.

Туберкулез на снимке МРТ (стрелками показаны очаги в паренхиме легких (а) и туберкулезный плеврит (b))

- диссеминированная форма туберкулеза представлена множественными очагами, которые могут иметь разную форму, в том числе однородную правильную. На снимках МРТ наблюдают распространенность патологических признаков по всем отделам легких;

- очаговый туберкулез локализован чаще в одном сегменте или доле. Поражение визуализируют в области бронхов и в междольковых перегородках. Размер очагов не превышает 1 см. Исходя из однородности структуры последних, врач делает вывод о давности процесса: при повышенной плотности заболевание существует длительное время;

- инфильтративный туберкулез на МР-томографии характеризуется уплотнением легочной ткани с формированием полости, заполненной жидкостью в центре;

- туберкулёма – образование, которое имеет плотную стенку, размером больше 1 см. Расположено чаще в верхних долях легкого. Для данной формы заболевания характерна неоднородность структуры очагов. На снимках могут быть обнаружены мягкотканные компоненты или поражения с включением кальция;

- при кавернозном туберкулезе визуализируют гладкие полости размером 2-3 мм (каверны). В структуре последних часто выявляют содержимое (при не функционирующем дренирующем бронхе). При фиброзной форме туберкулём определяют измененную ткань легкого вокруг каверны по буллезно-фиброзному типу, т.е. с формированием воздушных пузырей и рубцов;

- цирротический вариант заболевания возникает как следствие инфильтративного или кавернозного типов патологии. На снимках МРТ наблюдают буллезные очаги (воздушные полости), выраженные склеротические (рубцовые) изменения пораженных областей легкого, смещение средостения в сторону участка расположения патологического процесса;

- туберкулезный плеврит — на изображениях обнаруживают жидкость в грудном отделе, которая часто не отличается от нормального секрета.

Важное значение при диагностике туберкулеза занимает проведение комплекса исследований, который позволяет выявить наличие патологически изменённых клеток в ткани легкого и в трахеобронхиальном дереве. Только имея полное представление о тяжести заболевания, специалист сможет назначить эффективную схему лечения.

Возбудитель туберкулеза мочеполовой системы – палочка Коха – микобактерия туберкулеза, попадающая в организм человека воздушно-капельным путем. Попав в альвеолы, бактерии захватываются полиморфно-ядерными лейкоцитами и макрофагами (защитные клетки). Некоторые микобактерии могут достигать регионарных лимфатических узлов и через лимфатический проток попадают в венозное русло, в результате происходит диссеминация во внутренние органы.

Туберкулез мочеточников развивается у половины пациентов с туберкулезом почки, при этом поражается нижняя треть мочеточника в месте его впадения в мочевой пузырь, крайне редко поражается средняя треть. Туберкулез мочеточников всегда заканчивается формированием стриктур, а иногда и гидронефроза. В тяжелых случаях может происходить облитерация мочеточника на всем его протяжении.

Туберкулез мочевого пузыря – вторичное явление по отношению к туберкулезу почки, начинается в области мочеточниковых отверстий. Возникает поверхностное воспаление с отеком и грануляциями, которое может заканчиваться фиброзом мочеточниковых отверстий и формированием гидронефроза или же, наоборот, расширением отверстий и развитием пузырно-мочеточникового рефлюкса. В тяжелых случаях в патологический процесс вовлекается весь мочевой пузырь, образуются язвы на всю толщину его стенки, при этом происходит замещение мышечного слоя мочевого пузыря фиброзными тканями, в результате формируется малый мочевой пузырь (микроцистит).

В детском возрасте чаще всего встречается изолированный туберкулез придатка яичка, как результат гематогенного распространения микобактерий из первичных очагов, находящихся в легких. У взрослых чаще развивается туберкулезный эпидидимоорхит при прямом распространении инфекции из мочевой системы. Сначала поражается придаток яичка, потом в патологический процесс вовлекается яичко. Узелковые образования семенного канатика и орхит проявляются припухлостью и увеличением в размере одной стороны мошонки, в результате отсутствует возможность определить границы яичка и придатка. В запущенных случаях могут формироваться абсцессы и свищи, открывающиеся на коже мошонки.

Туберкулез простаты, как правило, возникает при гематогенном распространении инфекции из первичных очагов. На периферии предстательной железы формируются туберкулезные узелки, которые врач не всегда может пропальпировать. В тяжелых случаях в простате образуются каверны (полости) или же формируются промежностные свищи. При обструкции семявыбрасывающего протока уменьшается объем спермы, что приводит к бесплодию мужчины.

Туберкулез уретры – вторичный процесс по отношению к генитальному туберкулезу. Туберкулез мочеиспускательного канала и генитальный туберкулез проявляется формированием поверхностных язв на половом члене у мужчин или во влагалище у женщин. Язва полового члена может вызывать кавернит (воспаление пещеристых тел полового члена), распространяющийся на уретру. Туберкулезный уретрит приводит к формированию стриктур.

Причина развития туберкулеза мочеполовой системы – гематогенная диссеминация микобактерий из первичных очагов, расположенных в легких, реже – скелетной системе. Описаны случаи полового пути передачи инфекции.

Риск развития туберкулеза мочеполовой системы увеличивается при:

- Длительной терапии глюкокортикостероидами, иммуносупрессивной терапии;

- заболеваниях, снижающих клеточный иммунитет, а также иммунодефицитных состояниях, как врожденных, так и приобретенных, например ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

Распространенность туберкулеза мочеполовой системы в развивающихся странах в 30 раз выше, чем в развитых. Туберкулез мочеполовой системы составляет 6% от всех случаев внелегочного туберкулеза. Более 50% случаев туберкулеза регистрируется у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Возрастное распределение туберкулеза мочеполовой системы значительно изменилось за последние годы и в настоящее время более 70% мужчин с генитальным туберкулезом старше 35 лет, 15-20% — старше 65.

Симптомы туберкулеза мочеполовой системы, как правило, носят хронический, интермиттирующий, неспецифический характер. Нередко встречаются и пациенты с бессимптомным течением заболевания.

Туберкулез мочеполовой системы проявляется повторяющимися симптомами инфекции мочевых путей, которые не поддаются лечению стандартными антибактериальными препаратами. Наиболее характерными симптомами туберкулеза мочеполовой системы являются:

- Нарушения мочеиспускания: учащение мочеиспускания (возрастает частота мочеиспусканий и в ночное и в дневное время); в тяжелых случаях может развиваться недержание мочи (при микроцистите) или задержка мочи (при фиброзных изменениях в предстательной железе). У некоторых пациентов наблюдается болезненное мочеиспускание, сопровождающееся жгучей болью в уретре и лобковой области.

- Гематурия (кровь в моче) сопровождает вышеописанные симптомы дизурии. Кровь в моче появляется в результате повреждения мочевого пузыря, но может быть и результатом повреждения почечной паренхимы. Макрогематурия наблюдается у 10% пациентов. Микрогематурия обнаруживается у 50% пациентов. Как правило, кровь появляется в конце мочеиспускания в виде нескольких капель. Это объясняется туберкулезным воспалением и язвой стенки мочевого пузыря. Если кровь в моче наблюдается в процессе всего мочеиспускания, это говорит о повреждении почечной паренхимы.

- Пиурия характеризуется наличием большого количества клеток гноя (лейкоцитов) в моче, что делает ее мутной.

- Боли в поясничной области или спине появляются, когда развивается пиелонефрит или формируется гидронефроз. У некоторых людей развиваются приступы почечной колики, если сгусток крови или гноя проходит через мочеточник. Боли в области промежности возникают у 40% мужчин с туберкулезом простаты.

- Болезненное увеличение одной из стороны мошонки – признак туберкулезного эпидидимоорхита.

Общие симптомы туберкулеза мочеполовой системы включают: потерю аппетита, вплоть до анорексии, потерю веса, вплоть до истощения, слабость и быструю утомляемость, ночную потливость, анемию, артериальную гипертензию.

Бесплодие – нередко является результатом туберкулеза мочеполовой системы, как у женщин, так и у мужчин.

Физикальные признаки туберкулеза мочеполовой системы, которые врач может обнаружить при осмотре:

- При туберкулезе яичка врач может обнаружить свищевые отверстия. При пальпации мошонки определяется увеличенное в размерах, болезненное и плотное на ощупь содержимое без возможности определить границы яичка и придатка.

- На поздней стадии туберкулеза простаты железа сморщивается и уменьшается в размере, и при ректальном исследовании – твердая на ощупь. А болезненные очаги флюктуации в предстательной железе, обнаруживаемые при пальпаторном исследовании, свидетельствуют о формировании абсцесса.

Диагностика туберкулеза мочеполовой системы начинается со сбора подробного и детального анамнеза заболевания.

Рутинные тесты для диагностики туберкулеза мочеполовой системы включают:

- Туберкулиновая проба положительна у 90% пациентов, однако данная проба не всегда подтверждает наличие туберкулеза, а может лишь свидетельствовать об инфицированности организма.

- Общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови помогают оценить тяжесть патологического процесса, функцию почек, эффективность проводимого лечения.

Культуральный метод диагностики туберкулеза мочеполовой системы заключается в трехкратном посеве утренней мочи на специальные культуральные среды для определения кислотоустойчивых бактерий. Чувствительность метода – 65%, специфичность -100%. Исследование необходимо проводить до начала антитуберкулезной терапии. Если при проведении анализа используют твердые питательные среды, результат получают через 4 недели. Если же используется система BACTEC 460 –автоматизированная система культивирования микобактерий на жидких питательных средах с последующей радиометрической детекцией роста – результат можно получить уже на 2-3 сутки. В качестве материала для исследования также может использоваться семенная жидкость, отделяемое из свищей.

Анализ спермы (спермограмма) показан мужчинам с бесплодием, и позволяет оценить качественный и количественный состав спермы.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) широко используется для диагностики туберкулеза мочеполовой системы. Обладает высокой чувствительностью и специфичностью. ПЦР – самая лучшая методика для диагностики туберкулеза, потому что позволяет получить результаты через 6 часов и безотлагательно начать лечение.

Также в диагностике используют люминисцентную и флюоресцентную микроскопию мазков мочи или семенной жидкости, после их окраски аурамином или родамином.

Рентгенография органов грудной клетки (ОГК) позволяет увидеть признаки перенесенного или активного туберкулезного процесса в легких. Как правило, у 50% пациентов рентгенография ОГК не дает результатов.

Рентгенография почек, мочеточников и мочевого пузыря позволяет выявить кальцификаты в почке и мочеточнике у 50% пациентов. Кальцификаты в мочевом пузыре — нехарактерное явление.

Внутривенная урография, микционная цистография и ретроградная пиелография – стандартные методики, применяемые для диагностики туберкулеза мочевой системы. Чувствительность – 88-95%. Данные методики также позволяют оценить распространенность и тяжесть патологического процесса.

Наиболее ранние признаки: полостные структуры (каверны) почки, распространяющиеся на чашечно-лоханочную систему почки, стенозы и стриктуры мочеточников. Поздние признаки: кортикальные некрозы почки, кальцификация и фиброзирование паренхимы почки, стриктуры, свищи и абсцессы. Микроцистит проявляется значительным уменьшением мочевого пузыря в размере.

Внутривенная урография также позволяет установить наличие сопутствующего туберкулезу почки туберкулез простаты. А при микционной цистографии удается визуализировать везико-перинеальную фистулу, возникающую при туберкулезе простаты, и зарегистрировать наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса.

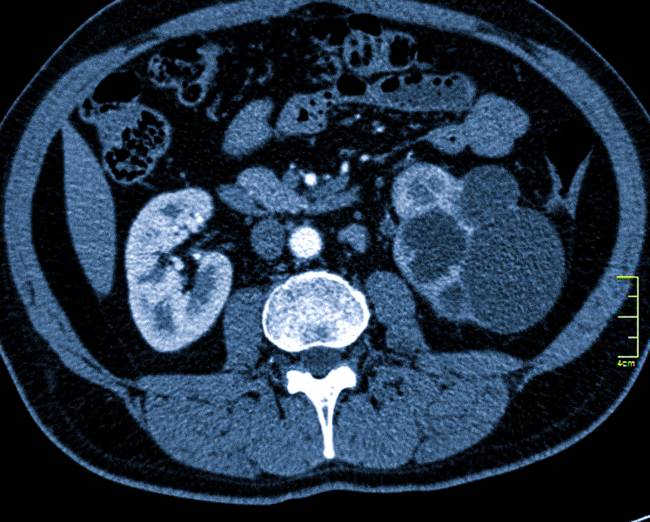

Ультразвуковое исследование органов забрюшинного пространства позволяет визуализировать каверны, фиброзные изменения, гидронефроз, абсцесс почки и др. (рис.1.). УЗИ мошонки-высокочувствительный метод диагностики туберкулеза яичка и придатка, особенно в случае формирования абсцессов и свищей мошонки.

Рис.1. УЗИ почки. Туберкулез левой почки. На рисунке визуализируются кальцификаты почки и утолщение стенки мочеточника.

Трансректальное ультразвуковое исследование – полезная неинвазивная методика, позволяющая выявить аномалии строения семенных пузырьков, семявыбрасывающего протока и простаты (рис.2). При этом могут выявляться дилатация или фиброз придатка яичка, атрофия, уплотнение и кальцификация семенных пузырьков, или простатит; хорошо визуализируются свищи и абсцессы.

Рис.2. Трансректальное ультразвуковое исследование.

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Признаки туберкулеза мочеполовой системы при КТ и МРТ такие же, как и при УЗИ и рентгенологических исследованиях, однако данные методики обладают более высокой разрешающей способностью (рис.3).

Рис.3. КТ. На рисунке хорошо визуализируются признаки туберкулеза яичка.

Аспирационная диагностическая пункция яичка и эпидидимиса — малоинвазивная методика, играющая основную роль в диагностике туберкулеза яичка. Полученный при аспирации материал подвергается микроскопическому и гистологическому исследованию. При гистологическом исследовании определяются характерные туберкулезные гранулемы и неспецифическое воспаление.

Кроме того для диагностики туберкулеза мочеполовой системы могут применяться ангиография, вазография, сцинтиграфия, цистоскопия и биопсия, и др.

Лечение туберкулеза мочеполовой системы преследует следующие цели:

- Сохранить функциональную активность почечной паренхимы;

- Санировать очаг инфекции;

- Лечение сопутствующих заболеваний и патологических состояний.

Туберкулез мочеполовой системы хорошо поддается лечению коротким курсом комплексной комбинированной терапии антитуберкулезными препаратами. Длительность лечения составляет 4-6 месяцев. В процессе медикаментозной терапии могут использоваться следующие препараты: рифампицин, изониазад, пиразинамид, этамбутол, этионамид, протионамид и др.

Хирургическое лечение туберкулеза мочеполовой системы нередко требуется пациентам, даже, несмотря на то, что медикаментозная терапия – основа лечения туберкулеза. Перед оперативным вмешательством необходим как минимум 4-6-недельный курс антитуберкулезной терапии.

- гидронефроз;

- прогрессивное ухудшение функции почки или нефункционирующая почка;

- стриктуры и стенозы в чашечно-лоханочной системе и мочеточниках;

- стриктуры семенного канатика, приводящие к бесплодию;

- персистирующие боли;

- обструктивные явления при туберкулезном простатите, проявляющиеся задержкой мочи;

- подозрение на злокачественное новообразование;

- абсцессы почки, простаты, мошонки;

- свищи везико-ректальные, промежностные и др.

- микроцистит;

- отсутствие эффекта от проводимой антитуберкулезной терапии и др.

При хирургическом лечении туберкулеза мочеполовой системы могут проводиться следующие оперативные вмешательства: дренирование гидронефроза, дренирование абсцессов почки, удаление свищей, частичная или полная нефрэктомия, различные виды пластики чашечно-лоханочной системы и мочеточников, частичная или полная эпидидимэктомия, орхитэктомия, резекция простаты, пункция абсцесса простаты под ультразвуковым контролем, аугментация мочевого пузыря и др.

Оперативные вмешательства могут проводиться открытыми, лапароскопическими или эндоскопическими трансуретральными методами в зависимости от показаний. В настоящее время успешно выполняются малоивазивные оперативные вмешательства, лапароскопические и эндоскопические трансуретральные операции. Данные методики позволяют сократить длительность операции, снизить вероятность развития послеоперационных осложнений, уменьшить выраженность болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде.

Читайте также: